听说了吗?

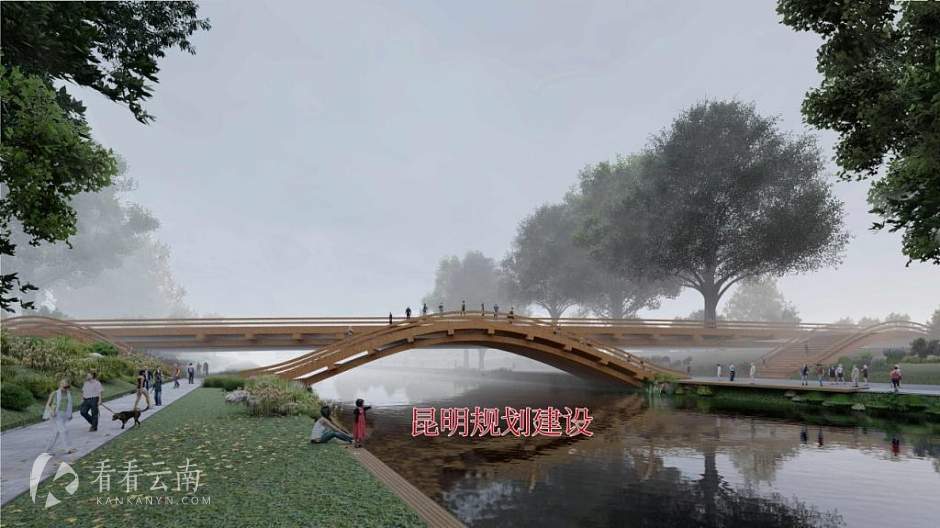

昆明要在大观河河道之上新建一座拱桥,名为朝云桥。

这座桥现已开工建设,计划今年底完工。

此桥毗邻大观公园景区东侧,长约86米,宽约21米。其中,15米宽为主桥,为电瓶车道、自行车道、步行道。主桥两侧设置3米宽的人行拱桥及梯道。

从规划、功能与定位来说,朝云桥与景观密不可分。

这座桥采用了现代钢材料,刷仿木漆。桥身由下而上,呈斗拱形态。换言之,设计师将桥梁定位成景观的一部分,与滨水空间相辅相成。并且,滇池绿道环草海段北片区与东片区段的慢行系统将通过这座桥串联,实现闭合。

不过,说一句“泼凉水”的话,笔者有些贪心,觉得昆明的景观桥,实在有点少。

上个月,昆明市滇池流域河长制办公室面向社会公开招募第五届“市民河长”,这次招募涉及36条河道。

当然,这些只是招募涉及的河道,还没有算上招募榜单之外的河道。

昆明属于偏干燥的高原城市,单说这36条河道那也不算少。

若是夸张点,把昆明比喻成“高原水城”,笔者觉得也不过分。

除了河道,昆明的翠湖、滇池、阳宗海等水域,以及东白沙河、石龙坝、松茂、松华坝等水库,都是昆明拿得出手的水资源。

既然昆明有那么多“水”,是不是水景观有机会“挑起大梁”,成为昆明拿得出手的旅游资源?

不见得。

就拿与水相辅相成的景观桥来说,叫得出名字的就不算多。

比如得胜桥,其为昆明古桥中的一个代表。

昆明老四区行政区划便是以得胜桥为中心,一分为四。元朝至今,得胜桥历经更名、重修得以延留。站在桥上,一面是追随城市化进程的车水马龙,另一面是为历史沉淀留出空间的缓缓水流。微风拂面时,似乎能嗅到盘龙江上一跃而过的城市味道。

北市区的霖雨桥曾因干旱逢大雨而得名,其历史可追溯到明代。如果没有本地媒体实地探访报道,恐怕很多居民仍不知霖雨桥并不在霖雨路上,而是在盘龙江往南不到一公里的江面上,也就是罗丈村以北的盘龙江上段。

位于金碧路西头的玉带河上的鸡鸣桥被繁华包围,明朝宗室、明朝大将,都曾在这座桥附近留下过传说。

除此之外,经开区的安流桥、螳螂川上的永安桥、石林县的大砂石桥、宜良县的马蹄河桥、嵩明县的龙济桥等等,都拥有“历史挣扎着不愿成为过去”而留下的痕迹。

据说,很久很久以前的老昆明城,河流纵横、桥梁遍布,完全担得起“高原水城”的称号。

现在呢?

有多少古桥消失不见甚至被遗忘,只留下一个个如“无井无桥吴井桥”一般的调侃之言。

可以理解,古桥与当代城市化进程碰撞,难免生出“取舍”。

然而,若是以新桥为例,昆明在发扬滨水空间景观桥的道路上还是有很长的路要走。

从小花园环形天桥到官渡古镇的风雨桥,这些与滨水空间背离的新桥,增加了亲近大众的城市艺术,却少了远离尘嚣的人文风骨。

说句题外话,有人曾拿昆明和苏州去比较,笔者觉得不妥。

苏州再怎么说也有“东方威尼斯”的称号,两万多条河道是昆明望尘莫及的。

但是,也不用泄气。

自信点说,昆明的曾经也算得上“高原水城”,拜倒在昆明四季如春的石榴裙下的游客也是多不胜数。

并且,此次新建的朝云桥本就让人倍感惊喜。这座桥似乎预示着一种“苏醒”,还原老昆明河流纵横、桥梁遍布的一个起始。

说句实在话,昆明的“水”,不该被闲置,成为失去活力的死水。利用景观桥为媒介,让水活起来,为水增加韵味,甚至让老昆明“水桥交错”的盛景重现,也许会成就另一种旅游资源开发模式。

看看云南

看看云南

评论前必须登录!

注册