文/温星(供图)

夕阳西下,余晖温暖,昆明宜良南盘江畔,雕梁画栋的“珠源第一楼”太和楼岿然矗立。尹元江独自登临,独倚垛口,举目眺望,天空中鸟群飞过,南盘江静静流淌。

“落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。”辛弃疾的千古名句,不由在他脑海浮现。他们都是江南游子,都身在异乡。

不过,此情此景,与近千年之前一代爱国词宗的境遇全然不同:辛弃疾生于乱世,怀才不遇,壮志难酬;而他,恰逢大时代,到中游击水,挺立潮头。

亦如辛弃疾所感叹“无人会,登临意”,尹元江一路走来,曾经,也几乎不为世人所理解。

上世纪八十年代后期,在改革开放最前沿广东,尹元江已然成就“创汇大户”,却选择“逆行”,来到当年外界眼中“蛮荒”一片的云南,且将最大的梦想“押宝”于昆明城东一座县城,从而为世人铸就了高原之上诗意栖居的“忆江南”。

江南小镇,青葱岁月:天堂影院此少年

之所以说忆江南是尹元江最大的梦想,因为,他常年在外,故乡只在梦里,其“江南游子”之乡愁,可谓深入骨髓。南盘江系珠江源头,而珠江之水奔流兮,其下游便是梦里的江南。

“所以,身在忆江南,我常常想起白居易那首《忆江南》,也常常想起家乡的许多点点滴滴。”在落日下的太和楼头,尹元江陷入了追忆。

1955年,尹元江出生于浙江绍兴嵊州。王羲之、谢灵运、马寅初等家乡古今贤达的传奇故事,从小便激励着他,加上父亲是一所重点小学校长,家教很严,作为家中第三个孩子的他,总是以“老大”来要求自己。

小学三年级某日,尹元江放学,第一个回到家。他决定,学着为全家做一顿饭。大灶台、大风箱、大铁锅、大蜂窝煤,让个子小小的他显得很笨拙。饭糊了,全家也都回来了,爸爸妈妈几乎是含着欣慰的泪水,带着兄弟姊妹六人,共享了这顿“美餐”。

中学毕业,经分配,尹元江成为家乡文化局下属电影公司放映员。无数次,与同事们一道,他奔波于各个乡镇和村子,在每一个繁星点点的夜空下,支起大幕布,放着《地道战》、《小兵张嘎》、《五朵金花》《阿诗玛》。

那个年代看电影的时髦与狂热,镌刻在许多中老年人的记忆里,也记录在尹元江后来看到的一部奥斯卡杰作里——《天堂电影院》。青葱岁月,江南少年尹元江放映员的第一份工作,便给予了他一份天堂般的快乐。

“上千村民蜂拥而来看电影的场面,你能想象吗?”于尹元江而言,更重要的,还是由此获得了一次次危机应对与领导气质的历练。

“现场秩序你得维持吧?有小偷怎么办?设备故障怎么办?突然下雨怎么办?要是短路引发火灾,又怎么办?我都有预案,在现场,派出所民警和民兵都听我指挥,从来没出过大乱子。”

潮头挺立,浪遏飞舟:改革前沿显身手

八十年代初,改革开放大幕方启,万千新气象中,有一种便是“武打片”的兴起。随着电视剧《霍元甲》万人空巷,中国广袤乡村里的“天堂电影院”备受冲击。

时值1984年,一次全国性电影工作会议在绍兴嵊州召开,尹元江登台发言,认为电影遭受的冲击必愈演愈烈,应考虑一些副业,来弥补亏损。能做什么?与公司领导不谋而合的他,随后,便来了个大大的跨界,搞起了新影服装厂。

“啥也不懂,那可真叫摸着石头过河。”尹元江用“苦不堪言”来形容那段最初的创业岁月。

一开始,自己尝试生产风衣,卖出2000多件,却收不回货款,派去催款的小伙子不但货款收不回,还要支付差旅费,真是“损兵”又“折将”。开局失利给了尹元江深刻教训,明白生意场上不能盲目。

然后,又改做衬衣,找老乡、托关系,横向联合募集70000元资金,跑上海采购流水生产线设备,引进上海第一衬衣厂的技术……

没两年,便实现一天最高1200件的产能,曾是县属国有服装厂产量10倍,当年4万元利润,一举超过电影主业的3万。

浙江服装行业几乎人尽皆知,嵊州出了一个“新影”。

尹元江毫不满足。国门洞开,西风东渐,我们大江南有如此多美好的东西,比如丝绸,全世界都热爱的丝绸,为什么不尝试一下丝绸出口?

单枪匹马杀到深圳,摸清行情,找到外贸公司,谈好条件,迅即,折返嵊州,采购两万米上等丝绸,发往深圳。每米差价两块,几天时间,便赚了四万多。一年下来,净利200多万。两年时间的创收,竟达到电影放映主业的66倍。

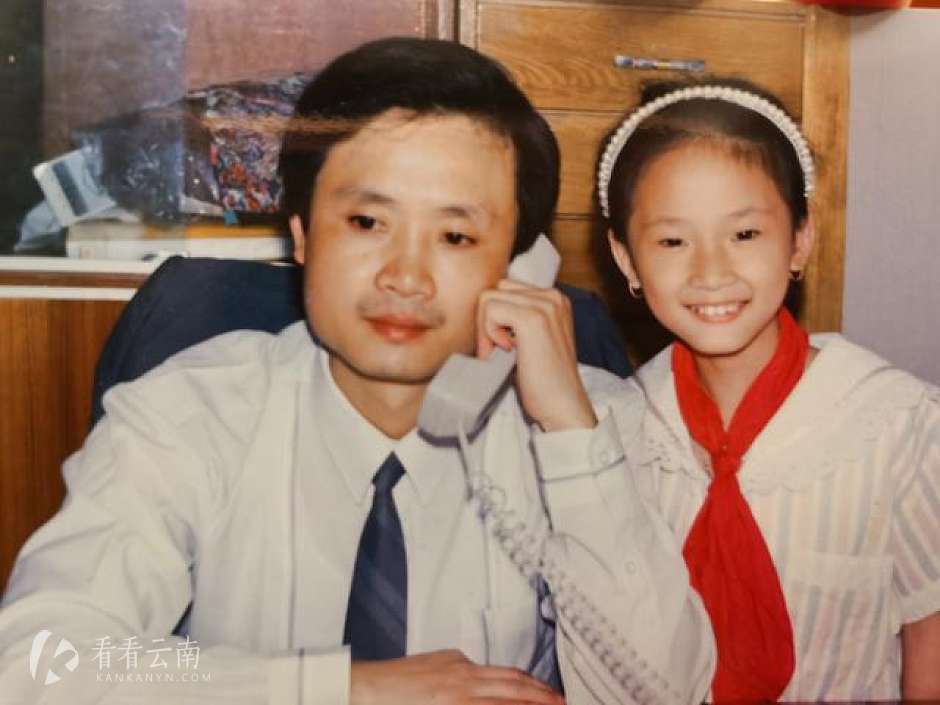

彼时,“下海”潮起,中国新时代的大批优秀企业家由此诞生,尹元江便是其中一员,其深圳天河服装厂声名鹊起。

几年后,又一波改制中,尹元江从原单位转制而出,在已然夯实基础的深圳,致力于中高端服装的生产和出口,至今依然。

到八十年代后期,实现当年出口创汇达2亿多港币,成为广东业内的创汇大户之一。由此,尹元江也当选为深圳服装行业协会副会长。

站在一个大时代的风口,扎根于中国改革开放最前沿的窗口,尹元江不时都会想起那句“到中游击水,浪遏飞舟”。

他凝视远方,他踌躇满志。

扎根云南,天作之城:慧眼独具吃螃蟹

关于挫折,关于代价,关于早年创业一路走来的泪与血,尹元江一笑而过。除非强烈意识到他纯正的江南血统,任何人都很难想象,他何以竟能够笑得如此淡定而又温婉。

正是这位气质温婉的江南男子,从故乡嵊州出走的每一步、每一次决策,都那么紧扣时代脉搏,都那么笃定铿锵有力。那些涌出的泪,那些流过的血,似乎已经内化为丹,让他愈发睿智、犀利,让他更加沉稳、内敛。

当越来越多弄潮儿密集陈兵于东部及南部沿海,尹元江却开启了逆向思维。“到1992年,仅深圳的服装企业就爆增至1700多家,整个市场都被搞乱了。我必须转型。”

华夏大地幅员辽阔,从世界瞩目的中国改革开放前沿阵地,尹元江的目光一路向西、向西,跨越莽莽苍苍,便是以崇山峻岭为主的边疆云南。

时光上溯近三十年,彼时的云南,在全国、全世界人眼中,还是一个封闭落后的“蛮荒世界”。“你们家养着多少孔雀?你们上班骑大象吗?”许多云南人被这样追问时,总哭笑不得。

故,尹元江最新的战略性决策,遭到所有高管和亲友质疑。那是1992、1993年期间,同步开辟的另外两大“战场”绍兴和嘉兴,则不存在任何争议。

至于转型的方向,是房地产。

于是,云南最早房地产企业之一云南天城集团,登上历史舞台。所谓“天城”,或可解读为:昆明,就是尹元江心目之中的“天作之城”。

作为招商引资重点项目,尹元江三天之内选址落子于昆明市区一环老螺蛳湾地块。规划28层的天城花园,最终建成21层,在当时,已经算是不多的高层。

“我清楚记得,那时江边还相当荒凉,螺蛳湾也刚初具规模。但我认定,这里一定潜力巨大。”尹元江的判断一点不假。几年后,螺蛳湾被评为中国十大小商品批发市场之一,品牌价值评估达755亿元。

而与螺蛳湾共同成长的天城集团,也收获了当年独具慧眼“吃螃蟹”的诸多利好。

天城花园的成功,让天城集团在云南的版图一路凯歌高奏,陆续又投资开发了昆明园林居、医大广场,大理紫云街、鸳浦街、青春海岸公寓、国际城、艺海天城、大理滇西商务中心,西双版纳景洪商贸步行街和允江花园商住小区等项目。

逐水栖居,有水则灵:高原之上忆江南

深圳、香港、绍兴、嘉兴、上海……其实,天城集团旗下业务遍及全国,但身为董事长的尹元江,还是最喜欢昆明。对于这座城市,他有着一种近乎于江南家乡的依恋。或许,正是这份美好的情愫,让他多年前入滇时便选择落户于亲水之地盘龙江畔。

而15年后,他更是大胆决定,择一“高原水乡”,为自己的梦想,也为世人,筑造一处可以栖居的“江南胜地”。

机缘巧合,2007年,昆明宜良县委、县政府领导与尹元江“碰”在了一起,立即“火花”四溅。在时任分管副县长王键力邀下,在昆明市委统战部领导全力推动下,尹多次前往宜良考察,充分了解了当地的招商政策、自然环境资源及区位优势,心下打定了主意。

但随之而来的,是集团高管团队再次的强烈反对,甚至还有同行们的讪笑。不随大流、坚持独立观察的逆向思维,让尹元江再次得以保持住了足够的冷静。

“省会及大城市地产竞争极其惨烈,已经没多少空间。城中村改造项目又政策不清,结果不明,参与城中村改造的多是缺乏开发经验的部分煤矿老板。 我将去向何方?我待何所作为?”多少次寂寞的深夜,尹元江依然独坐于天城大厦21楼的天井茶室,独斟独饮,独自深思。

“人类自古就是逐水而居,有水则灵,有水的地方才可能诗意地栖居。我的故乡江南,不就是这样吗?”指向自己内心,尹元江发出如此“天问”。

无疑,若非他的一意孤行,后来,这片红土高原之上,便不可能有一个叫做“乡鸭湖”的地方,让世人可以去畅想江南水乡,感受江南形胜。

具有着江南独特气质的乡鸭湖,2010年正式亮相。那年夏天,经友人口碑相传,时为某国有银行云南分行副行长的张晓丽初次到访,为之惊艳,立即购进一套湖畔别墅。这份来自于见多识广的银行家的高度认同,颇具代表性。

“十年磨剑”,10年后,项目的第六、七期更是全面升级,打造全新“忆江南”。活脱脱的一个小江南,2022年初,即将于高原之上横空出世。

而此前的2017年,曾经的购房者张晓丽,成为了尹元江最器重的事业伙伴,受邀出任云南天城集团总经理。

不出意料,和尹元江一样,张也有着浓浓的“江南情结”,深怀白墙黛瓦、烟柳画桥的传统居所梦想。

最近,“忆江南”成为媒体关注及坊间谈论的关键词,她也曾多次与尹元江一道,登上太和楼头,听断鸿声里,把栏杆拍遍。

在她看来,如此传统的生活价值,如此古典的生活方式,于当下,已是极为稀缺。

这,或许正是江南人尹元江于云南、于当下之意义所在。

看看云南

看看云南

评论前必须登录!

注册