文/晏婷

采访手记:

建水陶茶居田记窑的开窑仪式就在2018新年伊始,晨起,我便来到田记窑区,早早相候。

吉时到,田记窑的大当家田波祭过窑神之后,便带领窑工将封门窑砖一一卸下。窑门初启,叠放着的层层匣钵逐渐显露,那些耗时良久的作品此刻就在其中。

取出匣钵,得见作品,田波仔细检视着每一件作品,一一甄选,优者留,劣者去。这一窑烧于2017年年末,成于2018年新禧,岁末新禧的精品,俱在这一窑之中了。艰难,体现在精品难得上,体现在一个手艺人一辈子的坚守上,更体现在建水紫陶烧制技艺这项传统技艺的传承上。

田静是田波的妹妹,国家级非物质文化遗产建水紫陶烧制技艺——云南省省级代表性传承人。

我相信,每一个像田静这样的非遗传承人对手艺都有一颗敬畏之心。生长于兹,唯有将手中技艺与经验传承下去,方才不负祖先,不负师承,不负建水紫陶延绵至今的千年窑火。在田静看来,传承人,是荣誉更是使命,需要坚定信念的支持、毕生心血的倾注,才能够肩负的使命。

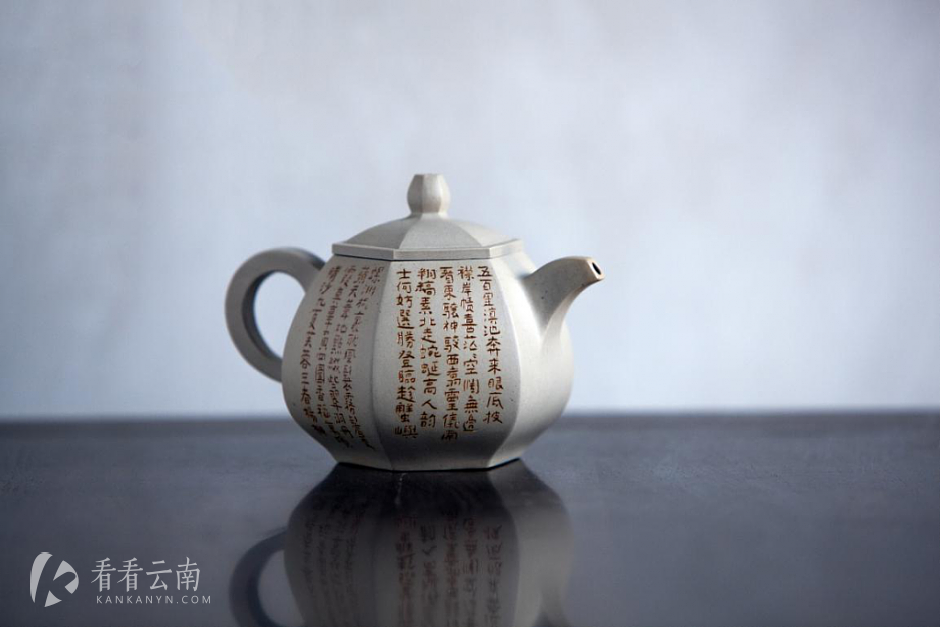

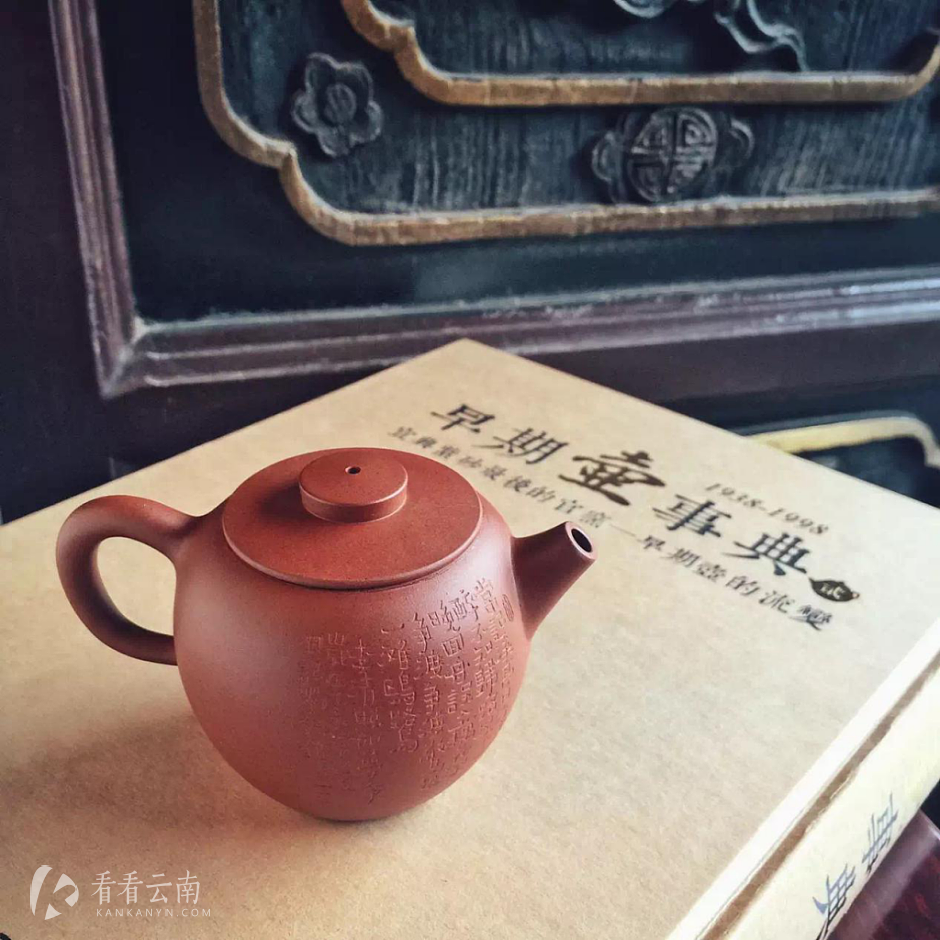

建水自古便是人杰地灵之地,建水紫陶在窑开遍地的中华大地独树一帜,历经自宋伊始的陶瓷发展流变,至清末道光年间,又经陶工潘金怀,张好,向逢春等手艺人的不断发展,延绵至今,逐渐形成了“亮如镜、质如铁、音如磐、洁如玉”的特质。儒家文化的精微甚深藉由建水紫陶这个载体,留下了古人的斯文在兹,书香依旧。

“玩泥巴的人”

一直以来,田静更愿意用“一个玩泥巴的人”来定义自己。在她看来,“玩”是一种吸引,一种投入,一件兴趣点极高的事。初识泥料,以手抵心,从此便与它结下了不解之缘,于“玩”中照见初心,便是一生的笃定。

生长于兹,这大概是田静的一种宿命。“我从小就愿意与泥为伴,做个手艺人,从小就有这样一种氛围,祖辈用一块泥做成各种各样的器皿,我就是喜欢,就是想去学。”

当时只有十几岁的田静还记得跟着师父潘炳良去山上找寻矿料,寻到后需得祭拜山神,师父让跪就跪,让拜就拜,“其实并不太明白祭拜的用意,采集的矿料带回跟着师父学习制泥,师父说要记住这个色正,那个色偏,我就记住”。像这种口传心授的带徒制也深深的影响了田静。

采访时,田静所制的壶就摆在眼前。器物的美好,中式审美的古雅,通过心手合一的劳作,“塑泥为骨,浴火而生”使得先人的传统技艺得以传承。

“一把壶的诞生,需要多长时间?”

“你不如把这个问题换一换,问我一把壶的诞生有多艰难?”

从膏泥漫长的陈腐期,造型到出样过程中一次又一次的重塑改进,每一步都需要精雕细琢。揉捻—拉坯—粗修—阴干—精修—再阴干……字面上短短几个字的描述,背后需要沉淀的时间却达数月之久。“一点一点的磨,一点一点的造型和线条,每次都要记录泥料的收缩和变化,考工在这里可见一斑。

田静说,“柴窑之美,不是一个方与圆就可以概括的。这是一种遵循优胜劣汰的自然法则。”

器如其人。田静拜师学习制陶的时候不过才十几岁,一点一滴从她初学艺随着时间的流逝而沉淀。这样一个名如其人的女性,如她的名字一样,也正如制陶时所需要的心性一样,她“沉心”,也“静气”。我仿佛觉得眼前的器物也是有生命的。

“塑泥为骨,浴火而生”

柴,祭天告至也。在现代生活中,柴已经渐渐淡出了我们的日常生活,但在田记窑,柴熊熊燃烧的使命依然耀眼。陶是泥与火的艺术。按田静的话说,泥与火是陶的生命。

过手七十二序,方可成器,塑泥为骨,赋予了陶以形,柴窑浴火,则赋予了陶以神魂。劳作的艰辛从预热到熊熊烈火昼夜相继,历经七日的烧造,窑师和窑工需全神投入,挥汗如雨,窑师观火辨色,片刻不离。何时停火决定着满窑作品的成败,关乎着之前所有的辛苦是否会付之一炬!

最后,三祭火神,诚谢庇佑,膛封热去,只待窑开……

出窑即收获,自然最是激动人心。满窑作品,不仅是对七日辛苦的回报,更是对数月劳作的犒赏。敬香祷告,开启窑门,随着封门砖被一一拆除,光线一丝丝透入预热未尽的窑膛。炭尽余灰,烟尘满面,便是此时窑膛里匣钵的模样。传统柴窑之美,七分人力,三分天意,充满着不可预料与惊喜,这份未知成就了世间独一无二的存在。

非遗意味着什么?

2014年,田静被授予国家级非物质文化遗产建水紫陶烧制技艺云南省省级代表性传承人的称号。

田静说:“代表性传承人的称号对我来说是一种使命感,它不是说可以让你的东西卖的多贵,而是要把老祖宗留下来的东西尽可能的传承下去。在我的工坊,你可以看到的是一种活态传承的存在,过手七十二道的技艺,一道道映入眼帘。”

现在田静收的学徒已近百十余人,他们当中大多是生于斯,长于斯的建水娃,也不乏省内外院校的学生。田静说,“师父怎么带我,我就怎么带徒弟。”

遗的传承本身就是文化自信的表现。

文化自信从何而来?所谓自信,乃是一个社会化的词语。而一个民族的文化能够得到世界认可和喜欢的前提在于它具有很强的普适性。作为非遗代表性传承人,田静带着建水紫陶去到了瑞士,日本等国。她说,“你任何一次远行,你带给到别人的信息就是一种文化自信。”

2016年7月21日-7月29日,由文化部非遗司主办,清华美院承办的“非遗进清华”海外研习(东京,京都,奈良),田静参加了研讨会,作品也应邀参展,在东京艺术大学与多位日本陶艺教授进行交流。

田静说:“非物质文化遗产的前缀是人类非物质文化遗产,就是人类祖先所创造的积淀,这些精华体现于我们的文化传统中,就是中华非物质文化遗产。但文化传统从来不是一成不变的,非物质文化遗产的发展过程就是一个在传承,传播中由多人参与,不断琢磨,切磋,修正,补充,提升的过程,在特定的时代吸收该时代的养分本就是构成传统的重要因素。文化多样性的再理解,我们才会更深刻更珍贵的理解自己国家的非遗的独特性。”

采访后记:

我和田静认识是在一年前,当时有幸参观了田记窑的窑区和工坊。一年过去了,一切如旧,传统柴窑烧制的技艺和工序一如初见,田静想要把一切传承下去的心亦不曾动摇半分。

何以为传承?从一抔土开始,每一个环节,每一道工序都遵传统,循古法。唯有如此,才算的上是真真正正的一脉相承。

看看云南

看看云南

评论前必须登录!

注册