文/汤宇

他不是云南人,但我还是想把他归类到我们这个栏目下,作为人才引进的个案,他被云南邀请而来,专门作为云南文创“金木土石布”中“石”的带头人之一。

来自四川,从小辍学“偷师学艺”,创下七天独立完成一幅石影雕作品的记录,要知道,一般人这个过程需要六年。并且一个月出师,轰动石雕之乡崇武城。

因为认定云南丰富的民族文化和人文资源更有利于“石影雕”发展,他离开创业胜地上海二度入滇。17年前他带着徒弟第一次来到昆明,一度身上只有两毛钱,三天无饭可吃,靠喝饭店洗碗池的自来水充饥解渴。

十四岁,他带着些许棱角一份执着,来到了千里外那座名为崇武的小城。无视,拒绝,排外,都阻挡不了他对这项技艺的憧憬……一把利锥,一块花岗岩,二十多年的坚守,数以万计的凿点,续写了“人与石”那份说不清道不明的难解之缘。

他,二十年来,足迹遍布大江南北,用一锥一凿,把曾一度进退失所的“石影雕”工艺再度弘扬,并汲取各派精华,渐成钱派特色。三年前,作为人才引进,他再度踏入云南,用“点的奇迹”开启他新的创作征程。

这是我第一次近距离品读“石影雕”,也是第一次见到钱三毛本人。一杯花茶,袅袅檀香,带着好奇与疑问,我走进了那段并不寻常的“人石之路”。

十四岁的选择·石缘

钱三毛,出生于四川泸州,14岁那年因为校方及家庭的误会打压,他不愿“低头”,带着一股“劲”,辍学离家开始了自己的打工生涯……“有天,我端着菜碟在饭店内忙上忙下。也许是缘分,电视里播放了一段福建民间艺人用锥子在石头表面‘点刻’图案的画面。那一刻,我真的愣住了,这‘石上刺绣’的艺术简直是不可思议!”钱三毛至今对那天的画面记忆犹新,也正是那一刻,一个大胆的想法在他心头萌生,并愈演愈烈。

“我开始四处打听有关‘石影雕’的信息,直到那座近700年历史的小城——崇武,第一次在我耳边响起,我就对自己说,这个地方我一定要去。”

万事开头难。初到崇武,钱三毛便在语言交流上屡屡受挫,这座经历了炮火和岁月洗礼的小城对待外人始终抱有一丝保留的态度,在石影雕这项工艺上则显的更为明显。

“别说作为一个外地人,就是当地人有心求学也得通过层层筛选,更何况石影雕还有着‘传女不传男’的风俗。”说到这,钱三毛回想起了当年那一幕幕艰难的求学经历,“我在各个工厂之间奔波求学,但没有一家肯收我。最后,我只能趴在工厂的窗户上,远远观察技工师傅们是如何一点一点雕凿图案的,这一趴就是一天……直到我师傅的奶奶见到我,事情才开始有了一丝转机。”

原来,老人家每天往工厂送饭菜时总能看到一个孩子趴在窗户上向内探望,便心生好奇,过去询问。这一问,才发现两人语言不通,彼此都没法正常交谈。钱三毛只能尽量比划动作向这位老人表明来意,老人家也理解了些许意思,就把正在做工的孙子喊了出来。“那是我和师傅第一次见面,他并没有仔细打量我,而是用普通话简单地问了两个问题,‘哪里人?想做什么?’我告诉他自己来自四川,想学习这门工艺。”

“‘我们不收外地人。’师傅简短的一句话,给我和他的第一次见面画上了句号。实话,当时我挺受伤的。”钱三毛讲到这淡淡一笑。

坚持是最可贵的品质。吃了闭门羹的钱三毛带着一份“你不教还能不让我看?”的执着,天天准时到工厂窗户前用心“驻守”。几天下来,送饭的老奶奶也被这倔强的四川小伙给触动,私下经常给钱三毛送些热菜热汤,并不断向自己的孙子好言推荐。终于,钱三毛迎来了与石影雕接触的第二次机会。

“那天,师傅找我聊了许多,我非常坚定的告诉他‘我就是喜欢这门手艺,远离家乡千里赶赴福建就是为了学它。’听完我的话,师傅没有拒绝,他给了我一个机会,一个足以改变我人生的机会。”

16岁,钱三毛开始接触被誉为“中华一绝”、“石上刺绣”的石影雕。或许是之前受到了太多磨练,亦或许是与石影雕有着某种难解之缘,拜师学艺后的钱三毛在短时间内便崭露头角,创下了一个令人惊叹的记录。

“在影雕创作的过程中,需要用雕锥在花岗岩表面进行几万次甚至几十万次的点击,一个点的瑕疵往往都会给整幅作品带来难以弥补的艺术缺憾。这就决定了每一个影雕师需要具备扎实的基本功。一般来说,都要经历3年基本功练习和3年技法练习,最后还有半年的实习期,才算真正出师。”钱三毛说。

“你猜我用了多长时间独立完成一个作品?”

“一年?两年?三年……”

钱三毛摇了摇头,轻声说道:“在我学习的第七天,已经能够雕出一幅初具形态的毛主席人物像。这件事在当时轰动了整个业界,厂领导听说后也驱车前来影雕厂一探究竟,最后还给我冠上了一个‘奇人’的标签。”钱三毛嘴角微微一笑继续说,“领导在临走时又和我师傅耳语了几句,直到后来我才知道,他说了这么五个字——‘用心培养他。”

也许,这个“舞台”就是为了他而搭建,在钱三毛专研学习的背影后总能看到一环主角的光圈。之后,他又创下了一个月学成出师的记录,在当地名噪一时。那一刻起,谁又还能去指责评判曾经那个辍学离家,不走寻常路的四川少年呢?

冷机器的冲击·坚守

福建崇武。数百年来,从这里“走”出去的石雕作品让世界都对这座依山临海的小城有了一个初步的认识。这里,交易频繁,信息畅通,早在二十多年前,大量输入的先进工具就打破了这座小城往昔“传统”的宁静。

“其实,在我刚刚学习石影雕那段时期,这项艺术已经开始处于下坡路阶段了。”钱三毛说道。

由于石影雕这项工艺早前多以小件为主,一个影雕师完成一幅作品往往也需10天左右,但随着激光设备的介入,无论从时间还是人力成本都大大节省,以前需要十天完成的作品通过机器输出雕刻只需花费1-2小时便可完成。

“当时就出现了这样一个情况,手工一锥一锥耗费10天雕凿的作品卖三千元,而用机器‘铺地式’雕刻生产的也卖三千元。长此以往,很多作品就被人们所质疑,影雕也逐渐被其他形式所取代。差一点,就差那么一点!这项中国第一批国家级非遗工艺就要被迫退出历史舞台。”说到这,钱三毛的脸上似乎看不到一丝表情,唯有那双坚定的眼睛。

“2000年,我第一次来到昆明,最早七彩云南25个少数民族影雕就是我亲手雕凿的。”钱三毛说。

“在当时那种机器大潮流的背景下,我们纯手工工艺面临巨大的压力,因为人工成本和石材成本就意味着我们在价格上不占任何优势,尽管雕凿出来的作品观赏性极高,但也鲜有人问津。”钱三毛还饶有兴趣地说道,“你可能不相信,在昆明的有段时间,我带着我徒弟全身上下只有两毛钱,三天没东西吃,最后只能跑到饭店门口的洗碗池喝水充饥。”

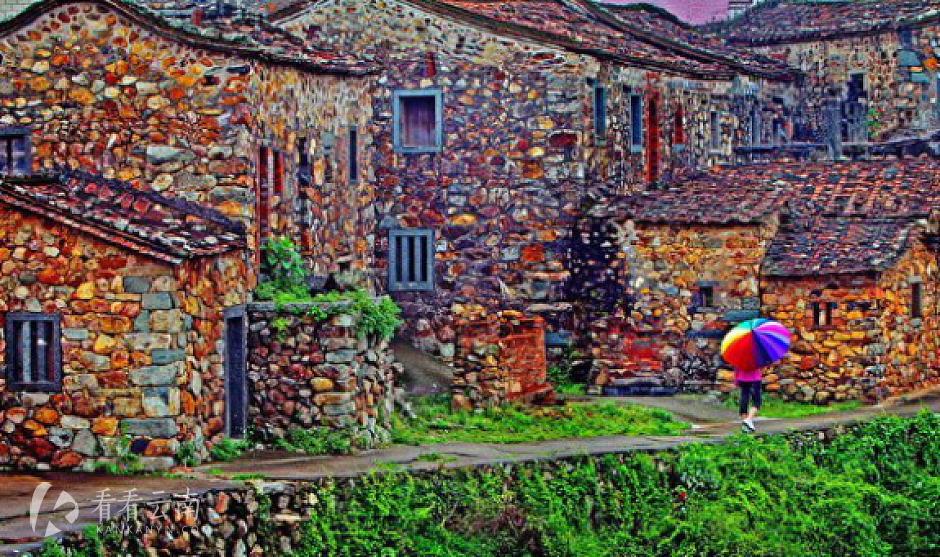

亦或许是钱三毛与云南这块沃土有着某种缘分。2014年,云南省为助推特色文化产业,将“金木土石布”五大板块的非遗展示推向前台,并加强民族民间工艺品大师、领军人物的遴选塑造和宣传推广,实现大师效应和品牌带动。在此契机下,钱三毛作为人才引进再次踏入云南。对此,他大致向我阐述了几点原因:“就创作价值而言,云南少数民族资源丰富,每一个民族及支系的文化都值得我们去深入考究。在地貌景观方面,无论是元阳梯田还是轿子雪山或是更多奇特地貌,都能融入到石影雕的艺术范畴中,再加上云南临近南亚、东南亚独特的区位优势,对于我目前正在主攻的宗教艺术尤为重要。”

当然,钱三毛对云南的市场前景也抱有着一丝顾虑:“目前,石影雕在云南还处于比较‘冷门’,不了解的人就完全不知道,了解的人也觉得价格‘高不可攀’,这对于石影雕在云南走项目化是一个无法忽略的阻碍。”

“今后,我打算与一些当地企业进行更多接触并通过一些个人作品展,将这项技艺传播出去。或是与城市文化名牌相融合,例如‘上海故事影雕文化墙’,便是通过影雕艺术生动诠释了一座城,一段情的文化内涵,而昆明在文化塑造方面正好与此相得益彰。”

石头上的刺绣·点技

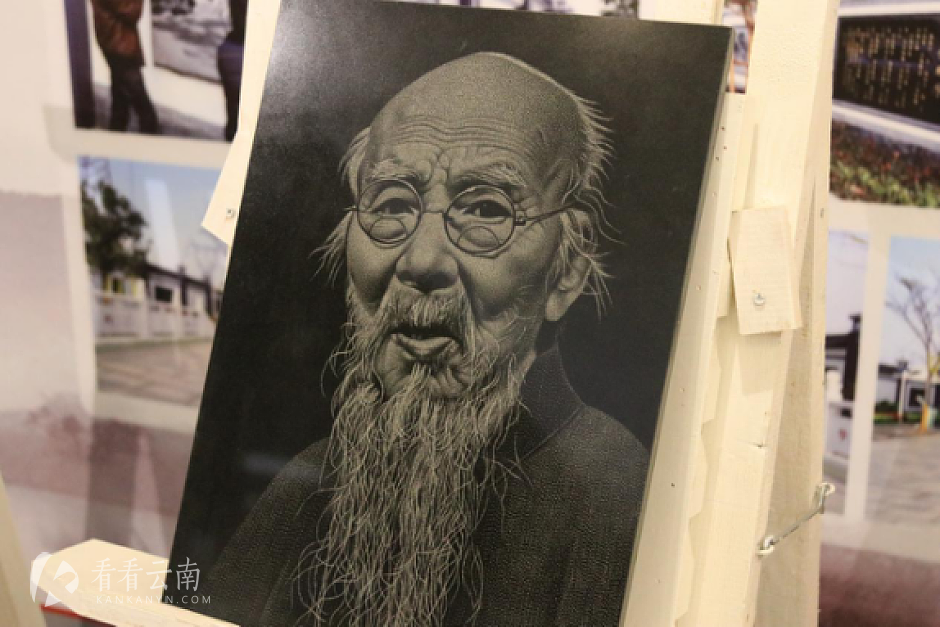

所谓石影雕,就是一门“点的艺术”。影雕师通过对凿点深浅、虚实、粗细、疏密的变化,实现对层次鲜明,色彩丰富画面的逐一刻画,从而把摄影照片真实还原,达到微妙微翘,入骨三分的艺术效果。

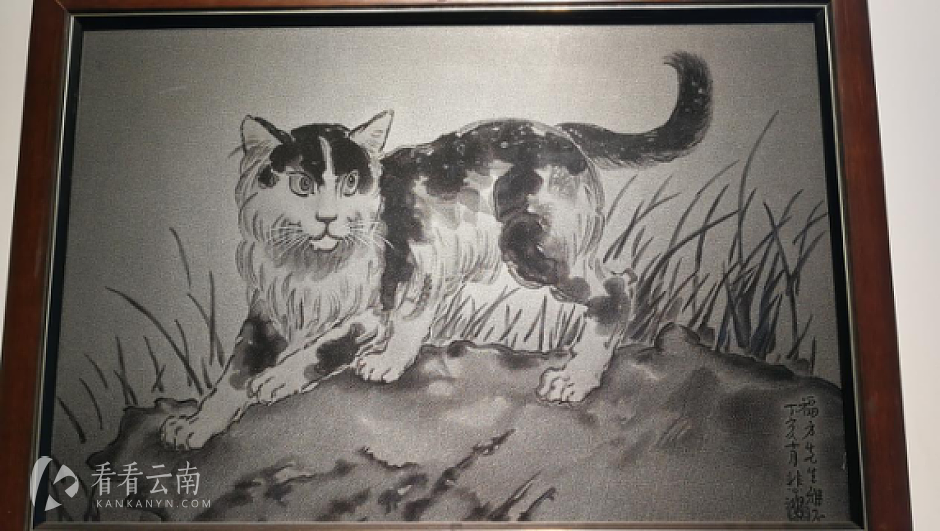

2014年4月28日,首届“徐悲鸿艺术节”于宜兴召开。受廖静文先生(徐悲鸿夫人)及徐庆平教授(徐悲鸿之子)的指导授意,钱三毛运用影雕艺术融入国画精髓,首次将徐悲鸿大师的作品呈现给世人。展会上,徐悲鸿之子、徐悲鸿艺术研究院院长徐庆平对眼前这“石头上的刺绣”赞赏不已,当看到一件用影雕再现徐悲鸿的画作“猫”时,徐庆平驻足许久,最后发出一声感叹:“不可思议,这是个奇迹!”

“奇迹”二字既囊括了“意想不到”也表现了“独具一格”的意思。

在与钱三毛的交谈中,我们获知,要进行一幅石影雕作品的创作,首先在材料(石材)选择上就十分严格,在精度、密度、硬度、抗风化能力、抗氧化能力这五大标准均达标的情况下,一幅成型的影雕作品放于室内至少可以保留2000年到3000年,而就算是放在室外风吹日晒也能保存500-800年之久,不得不说,这是一门堪称“永恒的艺术”。

“不同于机器复制雕刻的“死板”,在影雕师手中,一幅‘完美’的作品往往要经过六层的反复雕凿,并且可以通过对凿点深浅、粗细、疏密的变化将256个色卡充分运用到作品中,最终达到‘以形传神’的最佳效果。”

“影雕创作决不可只停留于‘形’,而丢失了原作的本真。”钱三毛对此再三强调。

初次走进钱三毛艺术馆,各色作品陈列摆放,有人有物,有大有小。观赏之余,不免对钱三毛锥下那些栩栩如生的人物肖像为之惊艳。带着疑问,我又向他提出了一个问题:“您雕凿的人物如此有‘神’,究竟是在哪些环节做了细化处理?”

“在人物刻环节,眼睛和嘴巴最为重要。例如,眼珠向右或向左一毫米,眼球表面的光点向上或向下一毫米,眼球的眼白处理和上眼线、下眼线的处理都直接决定了你这幅作品是否有‘神’。而对于嘴角的把控更能够决定这个人物的喜怒哀乐,嘴角的活动变化会直接影响到人物脸部肌肉和骨骼的光影变幻。因而,在眼与嘴的点刻上需要更加精细。”钱三毛向我道出了其中奥妙。

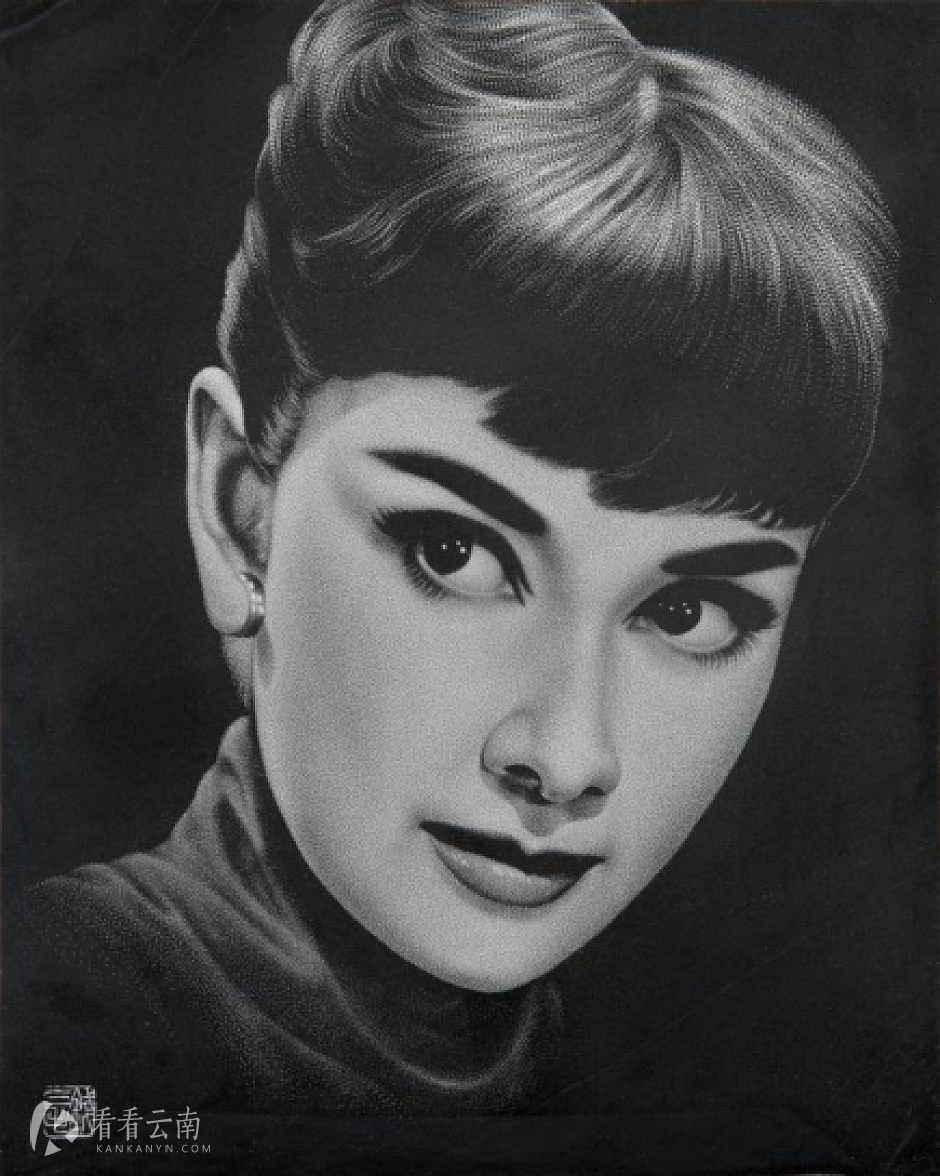

说着,他似乎想起了什么,从衣服口袋中掏出手机,开始翻越自己的相册,几秒后,他示意我们把注意力转到手机屏幕上,并说:“《奥黛丽·赫本》,目前是我最欣赏的一幅作品。如果你仔细观察,就会发现我在人物头发的塑造上,凿点是比较粗犷的,而在面部肌肉的凿点刻画上又比较细密。通过反差,完美的将一位年轻女性皮肤的光滑细腻感充分体现,再加之对眼睛、眉毛的细节处理,使她的眼神在这冰冷的石头上也能极具穿透力,甚至只要你盯着她的眼睛超过10秒以上,心里都会不由的发虚,好像能把一个人的心思看穿,看透。”

在钱三毛编著的《影雕艺术漫话》一书中,有句话十分值得考究:点的“威力”如此之大,也绝非偶然。无论是欧几里得的几何学,还是涉及宇宙起源的大爆炸理论,都重用了“点”。由此可见,影雕中的“点”并不是孤独的,“点的奇迹”也发生在其他领域之中。

看看云南

看看云南

评论前必须登录!

注册