最初的人类是“老林作房屋,岩洞常居身,石头随身带,木棒拿手中,树叶作衣裳,乱草当被盖。”随着游牧业的发展,彝族先民开始离开洞穴到野外放牧,于是,开始用树皮、树枝、茅草等搭成简单的牧棚作临时住所之用。居民的居住形式也就开始演变为草棚、闪片房、土掌房。其中土掌房是最有代表性的一种,今天小南就和大家说说土掌房。

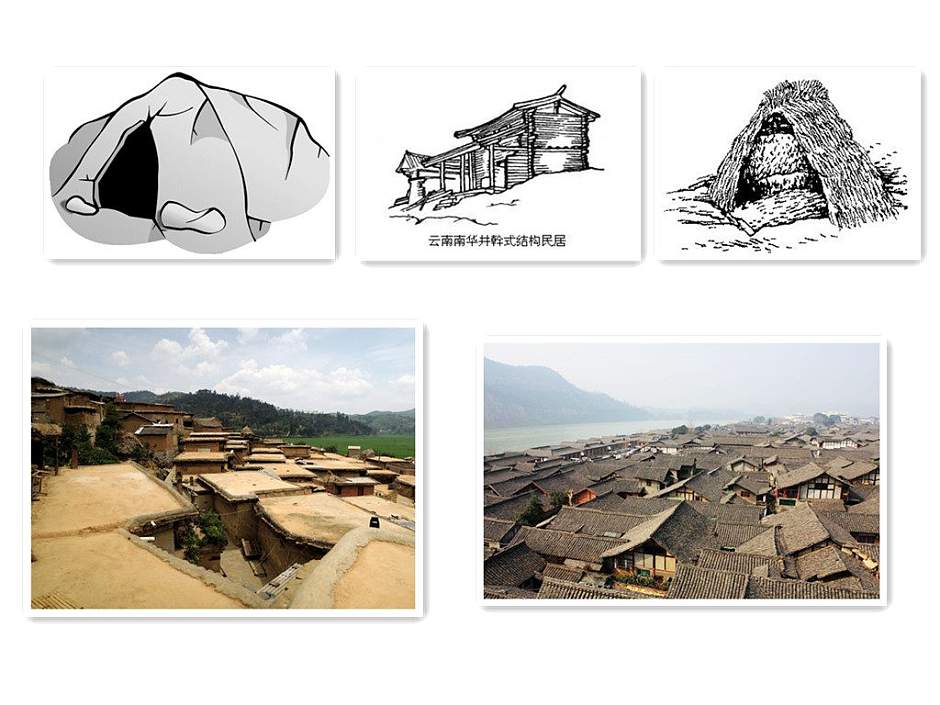

现代彝族居民则在古代土掌房的基础上,吸收了抬梁、穿斗、斗拱等建筑形式而形成一种综合性的载体。大体而言,彝族民居建筑的发展顺序依次为:洞穴——井干式建筑——草棚——土掌房——瓦房。

因此,可以看出土掌房也只是彝族住房的一种过渡形式,现在也面临被瓦房代替的危机。但不管哪一种形式的彝族民居,都是和彝族的生产、生活紧密联系在一起的。

因此,可以看出土掌房也只是彝族住房的一种过渡形式,现在也面临被瓦房代替的危机。但不管哪一种形式的彝族民居,都是和彝族的生产、生活紧密联系在一起的。

而土掌房还分着彝族的,哈尼族的,还有傣族的。

彝族土掌房

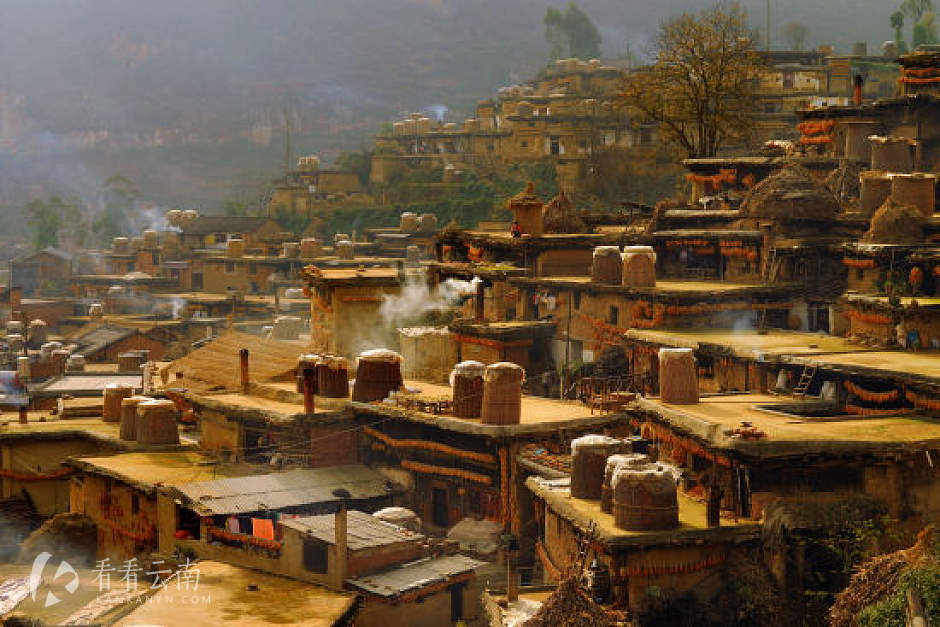

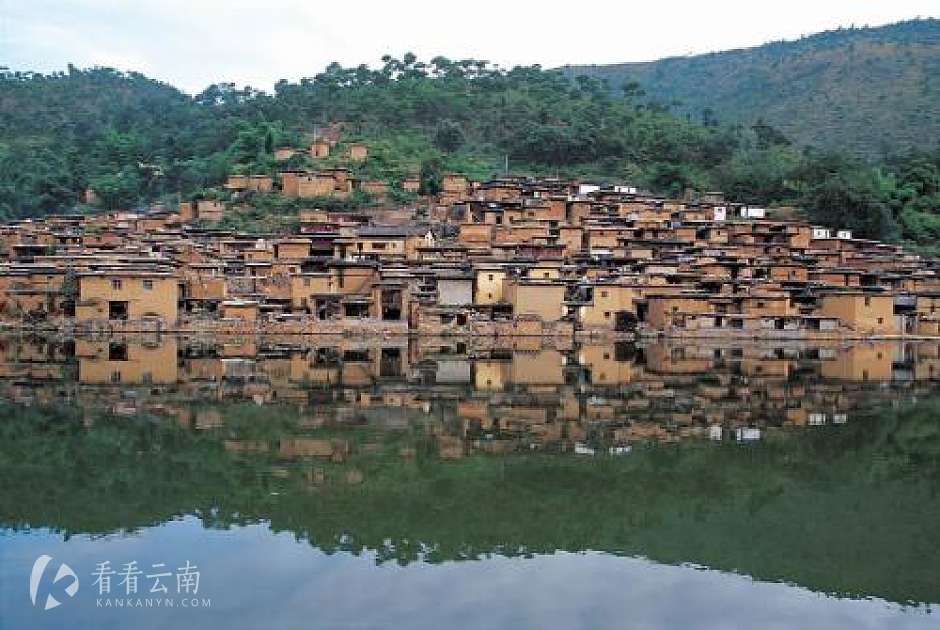

房屋层层叠落,相互连通,远远看去甚是壮观。在清朝改土归流制度的实施后,彝汉混居现象明显,城子土掌房便融合了部分汉族民居的特点,逐步形成具有鲜明地方特色的民居建筑, 彝族的粗犷墩实、奇特结构和汉族的精雕细刻、巧妙布局相融合是土掌房的特色。

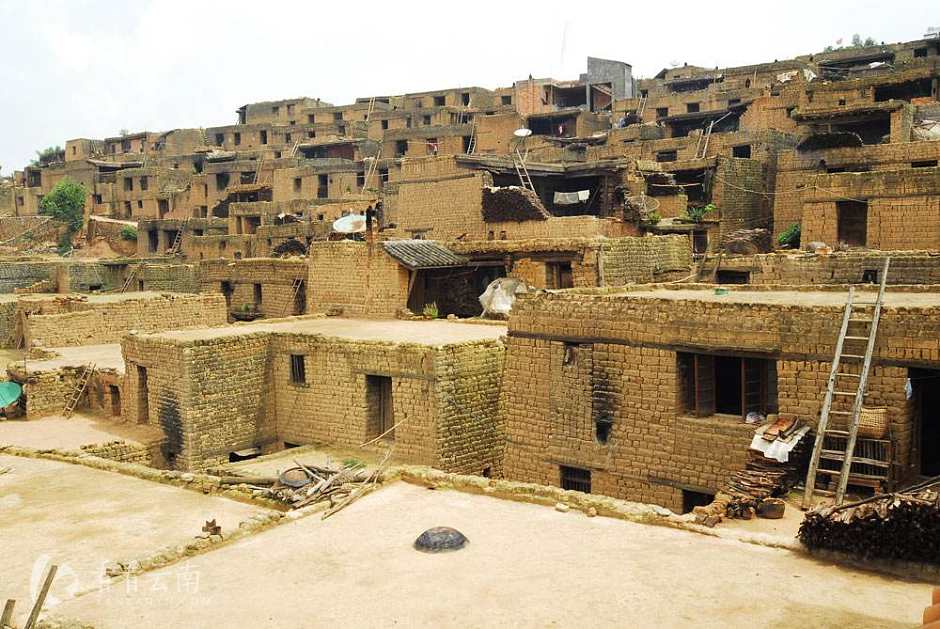

可是为什么不建瓦房而要建土掌房,其实是是因为受交通的制约,以前没有公路,不通车,建房所需的砖瓦无法从坝区运到山区,因为没钱只种玉米、高粱,没钱购买建房所需的瓦和砖块等材料。还有大量种植的玉米或高粱,需要平地晾晒,在人力以及生产力有限的时代,土掌房有效解决了这个问题!

常言道:“穷则思变”,这里的祖先结合山区气候、地势、土质、木材等特点,就地取材,逐渐走出茅屋,建起了更具实用性的土掌房。目前我国西南地区规模最大的“彝族土掌房”建筑群,规模之大、保存之完好,令人称奇。

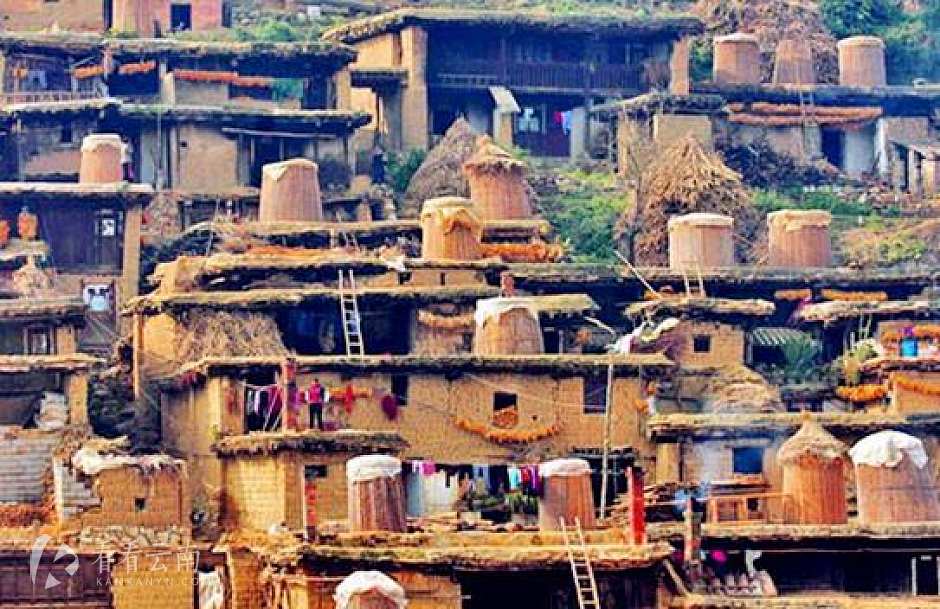

哈尼族土掌房

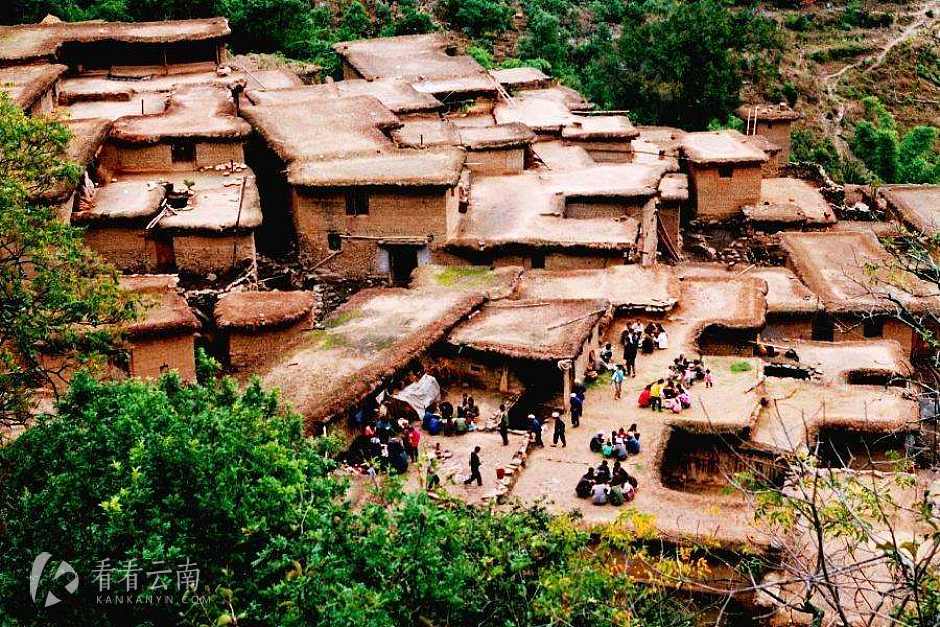

哈尼族择居一般是选择山势宏伟、走势趋缓、朝阳、地质结构稳固,依山傍水的半山腰,这样的居住环境便于开垦梯田、上山打猎和下河摸鱼。哈尼土掌房建在这样地质结构稳固的地方,有冬暖夏凉、便于晾晒和活动,便于防范外敌的侵入。

城子村的民居依山顺势建房,房屋旁屋顺等高线于同一水平面上呈梯级向上,屋顶相接,形成长达数十米甚至上百米的平台村中房屋格局大多为四合院式。

中间的天井很小,除通气透光外,支一把木梯可上到房顶平台上。从正房上楼也可到房顶平台,有门可通。外面平台,左右与邻家相连,上下通过木梯也可进入上下的人家,下面人家的房顶就是上面人家门前的院坝,整个村子就像一个立体的迷宫。全村一千多间土掌房首尾相连,与山坡隔为一体,不可分割。

花腰傣土掌房

房屋的四面都是用粘土夯成,屋顶铺上圆木、树枝,再铺上粘土夯实。一般是两层、平顶。上层是用来住人,外面有一个阳台,平整的屋顶可以晾晒粮食,或成为他们活动的场所,可以站在各家的屋顶上聊天。下层是拿来烧饭、待客,或是堆放杂物。我所看到的花腰傣的村寨与大地浑然一色,犹如一座座在槟榔树下起伏的丘陵,它的建筑风格更类似于古代的北方部落。

听当地人说,当他们的祖先决定在这里定居后,就按着河谷内的先民(彝族人)的房子,依葫芦画瓢地建起来这种少有的傣家民居。

土掌房是土为主要材料的一种建筑,单屋顶上的土就有20厘米厚。这种房子吸热慢、散热慢,可以自动调节昼夜温差。尤其是在云南的山区、半山区、河谷等气候炎热地带,常常可以见到这种房子。据说以前的土掌房大多是单个的、匣状的。后来才发展成为复式结构的住宅,同时解决了这种房子采光差、排烟难的问题。云南十八怪之一的“泥巴当瓦盖”指的就是这种“土掌房”。

土掌房冬暖夏凉,防火性能好,非常实用。 最重要的是防火,若是木房 肯定就不能搞火塘了。还可以在房顶上摆摆饭,做客的时候可热闹了,但是现在的土掌房越来越少了,家家都觉的有钱了我们就要盖大房子,还住什么土房呀,可是有新的事物就会取代旧的东西,而这些老的东西将会留在老一辈的记忆里。

(图片和部分文字来源于网络)

看看云南

看看云南

评论前必须登录!

注册