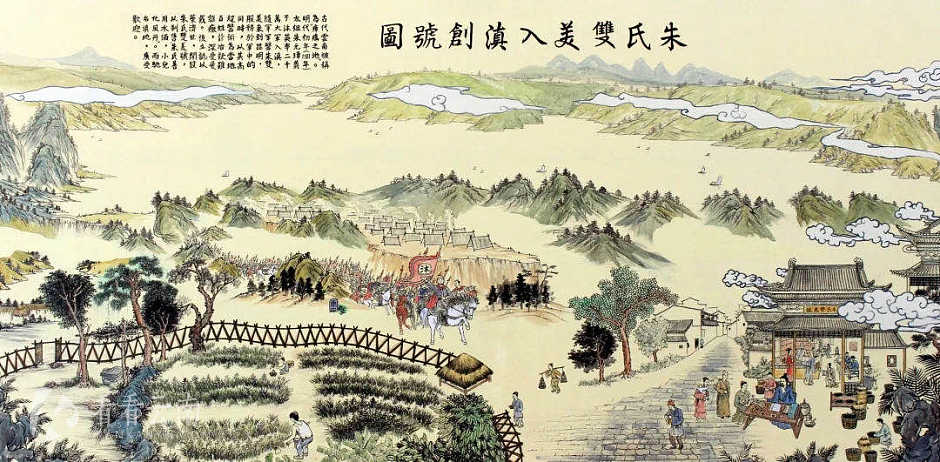

当滇池周遭还是一片渔村,街头巷尾药店难寻。那个年头,昆明人但凡有个小病小疾,首先想到的就是到福林堂、大安堂、百龄堂,开几副苦味十足的中药,才最利疾。

与新中国同龄的张元昆,因受在昆明中药厂有限公司(简称昆中药)工作的父母影响,自幼便对中药产生了浓厚兴趣。16岁的她正式踏进昆中药,自此开启了长达40多年的制药生涯。

由她改进的阮氏上清丸(口咽清丸)乙醇叠法,于1998年被载入国家卫生部《药品标准》(第20册),2015年载入《中国药典》。2014年9月,张元昆被命名为第五批省级非物质文化遗产“中医传统中药制剂方法(昆中药传统中药制剂)”代表性传承人;2018年5月,入选国家级非遗代表性传承人。

缕缕药香渐被封存,穿越中药行业的荣光与黯淡,一口口锅就是她的主战场,坚守之下,几代人的生存哲学焕发新芽。

从大蜜丸到水叠丸

古方记载,汤药急患病之所急,而效速。病势较缓,需要治疗时间较长,则需缓治,所以才有丸药的产生。 刘荣/摄

刘荣/摄

一张直径约1米的簸箕,一罐清水,一个药勺,一个水勺,一把药刷。凭着这几样普普通通的工具,经过反复刷、转、摇,只需片刻,一堆药粉便可成为颗颗分明、均匀光洁的药丸。这就是泛丸,中药最传统的制法之一。

张元昆传承的制药技艺,也是她最擅长的,便是泛丸。然而,在她刚到中药厂时,所接触的工作却不是泛丸。

1965年12月,刚入厂工作的张元昆被分配到蜜丸车间,跟随李成香、刘珍、马红玉等师傅做大蜜丸。虽然从小受父母影响,对各类药材也算耳濡目染,但实际制药经验仍然是一片空白。

蜜丸车间的锅,是用来炼蜜的,直径大概有两米多,要五六个人合力才能抬起来。“做大蜜丸最主要的是细心,还得力气大,药一经熬好便得立马拿起来。”炼蜜、制软材、称量、搓条、推丸乃至烧火,张元昆都要跟着师傅一起做,不到半年时间,她便可独自上手,制作大蜜丸了。

1978年,张元昆因工作调动来到水丸车间。这年她29岁,已在中药厂13个年头。

此时,厂里已经引进了一台糖衣锅,电力带动锅体运转,生产几乎算是“半机械化”。人力相对减轻了不少,只需要将药粉撒布于糖衣锅内,在糖衣锅转动下将水喷入,使药粉全部成湿润的小颗粒,再加入少量细粉,继续滚动一定时间,使小颗粒坚实、微密,再喷水撒粉。如此反复进行操作,即能成规则的丸模。

载入《中国药典》

在生活里平和随意的张元昆,叠丸时,却是个十足的“完美主义者”,经她手的药丸,每一粒都必须圆润饱满、均匀整齐。

起模时,水的喷量要准确,多一分少一分对药丸都会有影响;选丸时,耐心细心挑拣,为保证丸粒大小均匀,剂量准确,她要数十次过筛…..

“我做的药规整,包起来就快,当时包装车间的人都喜欢包我的药。”在张元昆的话语中,这足可称得上是令她最引以为傲的一件事。

清康熙年间(1654-1722),昆明出产阮氏上清丸。1922年11月阮氏后代阮锡九将祖传秘方,申请注册商标,以便防伪。昆明县知事刘盛恒签署,准予注册,并颁发执照。新中国成立后,制售该药的药房——云深处松鹤庐药房从家庭作坊中独立出来,有了正式的店名。该药简称“上清丸”,对于咽喉肿痛、牙疳口疮、口干舌燥有奇效,远近闻名,四川等地的人都慕名来买。

上清丸的制法为“诃子山豆根煎水丸”,同样也属于水叠法。传统制法是将儿茶等药用碾槽碾细,然后用诃子、山豆根煮成煎液,以簸箕来叠丸,边叠边撒煎液,最后叠成绿豆大小的丸粒,即为上清丸成品。

对于叠丸技术熟练的老师傅来说,把持药粉和药液的比例,细心观察药粉的融合情况,制出比例均匀的药丸,并不是一件难事,只是单纯依靠人力制作出来的药品数量无疑是有限的。

有了糖衣锅后,本来可以扩大产量,解放人力,代替簸箕叠丸,没想到传统的水叠方法却不适用于机器,叠出来的药丸形状十分不规整。而配料中的儿茶粉又容易凝固,不便起模,丸粒难以成型。再者,在糖衣锅里喷洒水分,水分难以把控,丸粒就会沾成坨,粘在锅底,不易取出,就会造成极大的浪费。

扩产的同时,质量保障才是关键,因此,制药师傅们只能追求药效不被改变,药丸的外观只能尽可能保证整齐均匀。

但对于“完美主义”的张元昆来说,却很苦恼:“我们做出来的药,虽然效果好,但如果看上去大大小小的,这肯定不行嘛。就算消费者不介意,我心里也过不去。”

张元昆清楚的记录着制药流程(刘荣/摄)

正值20世纪70年代,恰时厂里根本没有技术科和质量科,没有技术力量帮忙解决这个问题。张元昆就利用周末,到叠水车间做小试,用乙醇代替水,从高到低采取不同浓度的乙醇,反反复复地实验,终于摸索出了一套解决方法,成功改进了阮氏上清丸丸粒不规整的问题。

张元昆在指导徒弟姜秀英等人泛丸(昆明中药厂有限公司供图)

此前,在昆明中药厂,还没有用乙醇叠丸的产品,而优化后的阮氏上清丸乙醇泛丸叠法,于2015年载入了《中国药典》。

除此之外,张元昆还改进了丹栀逍遥丸、金花消痤丸药丸粘黏的问题。

中医药稳定发展

经过了“兵荒马乱”的前半年,双黄连、板蓝根、连花清瘟脱销的背后,中药产业在巨大扩增。

“要么新,要么死”,选择的主流似乎早已是那些包装精美,摆在药店最醒目位置的药。然而,没有继承,何来创新?依旧依赖于熬、煮为基准的中药,有其自身的优势,在当下新冠肺炎阻击战中,再次显示中医药独特的作用,难道就真的与这个快节奏的时代格格不入?

中药的振兴和发展或许不仅仅是“中西之争”,而更多的是其自我蜕变的斗争。

中药原料往往来自天然动植物,成分复杂,研发新药的过程很难像化学药一样标准化,这个产业中的许多因素,造成中药研发创新不足。

据中投顾问发布的《2016-2020年中国中药行业投资分析及前景预测报告》,我国中药产业年规模已达4100亿元以上,占国内医药市场的3成,中药出口已达23.32亿美元,全国中药生产企业已近1500家。

从全国整个中药制造行业来看,亏损企业数量在整个行业企业数量中的比重逐年下降,说明行业的生产状况稳定发展,复苏迹象明显。

现在的张元昆已经七十多岁了,头发也已斑白,但栀子、白术、三七、地黄、陈皮、杜若、茯苓等,每一味药含有何种特性,让药发挥几分效果又需何种比例,不同药丸在锅中需要怎样的温度和湿度,她仍烂熟于心。

现代中药,转型升级

一路艰辛下,是无数个“张元昆”般老制药人一辈子的传承与创新。

跨越了几个世纪,时至今日,霓虹闪烁的昆明街头,除了福林堂、成春堂等个别老店遗存外,其余80多家老药铺早已消失在了城市发展的洪流中。曾经承载着一代又一代人的药具、药盒、药罐等器具七零八落,吉光片羽都已难觅踪迹。好在,曾经的关键技艺,都已传给新的药工们,并得到转型升级。

“生产就是对中药最好的传承和保护。每一天,中药生产企业都没有停止过创新。70年以来,特别是改革开放以来,传统中药现代化的步伐越来越快。国家在中医药生产质量技术上数十年持续不断的标准化推动,让古老的制药工艺和技术逐步从粗大黑,变成了精细美,质量技术从经验控制走向数据控制,渐渐实现了机械化、自动化。”

昆中药非遗小组杨祝庆介绍,近年来,一脉相传六百年的昆中药,在马金铺新厂区建起了智能化的生产线,不断演进着新的技术和文化。在目前许多传统工艺类非遗传承式微的情况下,昆中药传统中药制剂这一非遗凤凰涅槃,成功走向现代化,生命力越来越旺盛,为文化遗产的发展和利用树立了一座明亮的灯塔。”

“如果问这项非遗传承的秘诀是什么,可以用一句话回答:推进中药现代化。”杨祝庆说。

机器成本低、效率高才取代了人力,凡是被人掌握了的原理,就可以利用原理制造出机器。虽然机器代替人的技术是不可避免的,但机器的运行规则,永远由人来定。

截止2018年6月,连同张元昆在内,昆中药获得各级人民政府命名的“昆中药传统中药制剂”代表性传承人共有8名。蜜丸蜡壳的传承人赵桂英,她制作的蜡壳壳皮适中:“旋得快、划得巧、盖得好、没漏洞、没罅缝”。

浸膏的传承人刘珍,15岁进入公私合营昆明中药材加工厂,从事浸膏21年。炼蜜的火候把握得准,能根据药材控制水煮的时间,遵守古法蒸煮,做工最为精细。

春永仙和徒弟李恒都为“炮制”的传承人,春永仙炮制技术全面,熟练使用炒焦、麸炒、蜜制、盐制、酒制、醋制、煮制等多种炮制药材的方法,能够根据药材的性质,恰如其分的控制炒制的时间和火候。

李恒不仅传承了师傅春永仙的手艺,掌握多种炮制技术,尤其擅长炒、烫和灸的技法,还摸索出了“固体辅料分离技术”“电动炒药机炒制阿胶”“CYJ—1000型加大炒药机”等,大大提供了炒药效率。

此外,还有区级泛丸传承人姜秀英、蜜丸传承人阮云、药材识别与检验传承人前进,传承队伍初步形成。2012年昆中药恢复“师带徒”制度,现已累计有256人结对,以师徒传习方式,传承生产制造技术。全厂1千余名员工,形成了不同技术、工种和岗位的传承群体。

刘荣/摄

如今,张元昆已经不再做药了,但她的徒弟,乃至徒弟的徒弟,依旧坚守在一口口锅前,只要她们还在生产,中药技艺就不会丢,中药行业就永远在前行。正如老话中常说的:森林里的一棵树,不需要知道自己是一棵树,但没有它们,森林将不复存在。

看看云南

看看云南

评论前必须登录!

注册